|

作者:本文最初由Msgr. Ignacio Barreiro於2015年4月發表,2021年9月由Susan Ciancio更新。

文章來源:Human Life International “Ten Threats to Marriage”

婚姻長期以來受到攻擊。雖然最近的攻擊是由那些試圖重新定義婚姻的含義,並將同性關係納入婚姻的人所為,但還有許多其他因素,不僅傷害婚姻,更摧毀了這項神聖的聖事。本文將探討其中十項威脅。

一、受傷的人性

《創世紀》啟示,男女之間的問題源自原罪傷害了我們的人性。

我們受傷的人性傾向犯罪,有時會導致錯誤的選擇。例如,非理性的傾向會使夫妻之間難以維持健康的感情。許多夫妻往往在結婚前幾乎沒有考慮或準備就結婚了,他們往往過度專注於婚禮和蜜月,而忽略了終身的承諾。當困難不可避免地來臨時,夫妻往往很快就分手。

錯誤的選擇可能源於驕傲、情慾、權力或貪婪。然而,天主對加音說:「你應制服它」(創4:7),說明我們有能力克服罪惡傾向。祈禱與修和聖事、聖體聖事,是我們受傷人性的療方。藉著修和聖事,我們得到罪的赦免;藉著聖體聖事,我們獲得滋養與力量,去克服日常的過失並避免大罪。

二、物質主義與世俗主義

我們受傷的人性已使婚姻本身充滿挑戰,而我們日益墮落的世俗文化,更進一步貶抑婚姻的價值。自19世紀以來,不斷增長的物質主義、享樂主義與消費主義,助長了自私自利的風氣。

在這種物質主義與自私氛圍下,各國紛紛立法推動無過失離婚(譯者註:No-fault divorce制度允許夫妻一方在不須證明對方有過失,如通姦、虐待、遺棄等情況下,即可提出離婚)。使得與配偶離婚變得更容易。離婚再婚的名人樹立了惡表;避孕藥的普及也助長了婚姻中的不忠。

20世紀離婚率穩定上升,至1970年代末達到高峰,每千名已婚婦女中有40人離婚,之後稍微下降。

如今,針對婚姻的攻擊更加根本,企圖透過否定天主原初的計畫來改變婚姻的定義。

甚至在教會內,也有一些人以「假慈悲」之名,贊同違反天主婚姻計畫的行為,如支持阻孕、准許未獲得婚姻無效而離婚再婚者,或支持同性「婚姻」者領聖體等。

我們必須透過忠實地向年輕人傳授信仰、定期進行家庭祈禱和簡單的生活方式來應對這一威脅。

三、對未來的絕望

許多人不敢生育子女,因為他們對未來充滿不確定感。他們畏懼有了孩子會導致財務不穩定或失去自由。

這種恐懼的根源在於缺乏堅定的信仰,以及一種錯誤觀念,認為承諾會限制自由,而非構成真正愛情的要素。婚姻是一種真正來自天主的召叫,祂召叫夫妻做出終身的承諾。在婚姻聖事中,天主賜下恩寵,使夫妻的恩賜達到圓滿,並賦予他們履行責任的力量。

對未來的過度恐懼,也可能源自缺乏歷史角度。前任教宗方濟各指出:「有人說,把孩子帶來這世界是錯誤的,因為他們太脆弱,會面對飢餓與貧窮。但孩子永遠不是錯誤,他們的痛苦正是我們更加去愛他們的理由。」

夫妻應培養望德,信靠天主的聖意。

在許多已開發國家,晚熟也助長了絕望感。愈來愈多年輕人患有所謂的「彼得潘症候群」(Peter Pan Syndrome,指渴望停留在年輕狀態且逃避責任)。他們在年齡上成熟,情緒卻仍然像青少年,害怕面對成年人的挑戰。

此外,對承諾與離婚的恐懼,使許多情侶選擇同居而不結婚;但如果婚姻中沒有全心全意、終生奉獻的承諾,就不會有真正的愛。美國堪薩斯州主教團曾在〈婚前同居〉(Cohabitation Before Marriage)牧函中回應這一問題。

前任教宗方濟各亦曾警告「短暫文化」(culture of the temporary),這種文化質疑一切,導致人們對承擔責任的態度流於表面。許多夫妻過度延遲生育,而當年紀漸長,雖渴望生育,卻可能已喪失生育能力。

2013年,前任教宗在與青年談話時指出:

「啊,我們彼此相愛,但……只要這愛情還在,我們就會在一起。當它消失,我們就各走各的路。」這是自私的表現,當我想結束婚姻時,就忘記了那不可分離的「一體」。結婚是有風險的!而這風險正是來自我們內在的自私,一方面說:「我是自由的,我想要這個……」另一方面卻說:「我、我自己、對我、為我……」這樣的自我中心,無法開放心胸與他人共融。

不論年齡為何,我們都必須接受挑戰去承擔責任,並教導婚姻承諾與穩定的好處。

四、激進女權主義

數十年來,真正的女性特質(婚姻與家庭不可缺少的元素)一直受到激進女權主義的攻擊。

美國婦運先驅如Elizabeth Cady Stanton與Susan B. Anthony等人,為女性爭取合法的權利,包括投票權與男女平等尊嚴。她們從未主張墮胎,因為她們認為墮胎是對女性的剝削。

然而,這場原本正當的女性權益運動,在20世紀中葉逐漸走樣,開始模糊男女之間的本質差異。

選擇生育多個孩子並成為家庭主婦甚至被認為是一種污辱。激進女權主義如今拒絕自然律,否認女性孕育生命的能力,鼓吹墮胎的暴力行為、對兒童的歧視,以及剝奪女性的天賦。

為對抗激進女權主義,聖若望保祿二世在《婦女的尊嚴與聖召》通逾中教導:

「基於維護婦女的尊嚴和她們的聖召,教會對那些忠於福音,在每一時代分擔整個天主子民的使徒使命的婦女們,表示敬意和感激。」(27號)他並指出:「婦女的尊嚴是以愛的常則來衡量,愛的常則主要是正義和仁愛的常則。」(29號)

因此,我們必須努力推動社會變革,使得那些接受婚姻聖召的女性,在經濟與心理上都能自由選擇留在家中養育子女,而她們的選擇應受到尊重與肯定。

五、同性戀與性別理論

LGBT運動者試圖根據短暫的慾望,而非婚姻與家庭基礎的生理性別差異,來重塑社會角色。

這種意識形態也威脅著兒童,因為它否認了男女之間的真正差異,尤其是在父親和母親身份方面,嚴重破壞家庭的穩定。教宗本篤十六世於2012年聖誕節向羅馬教廷發表講話時警告:

「這種性別理論及其所包含的人類學革命,其根本錯誤顯而易見。人們質疑自己是否有由身體所賦予的本性,這本性本該成為定義人類的因素。他們否認自己的本性,聲稱這不是與生俱來,而是可以自己決定的。」

根據這種錯誤理論,倡議者要求修改民法,甚至試圖改變教會的教義。他們呼籲推動「婚姻平權」(marriage equality),企圖將自然婚姻與同性結合視為同等。但實際上,這兩者永遠無法相等。

教會清楚教導:

「每一個人,不論男女,應承認並接受自己的性別。生理、心理和靈性的差異與互補性,都是導向婚姻的福祉和家庭生活的發展。夫婦的和諧與社會的和諧,部分有賴於怎樣活出兩性之間的互補、互賴與互相支持。」

(《天主教教理》,2333號)

教會也教導我們對於有性別困惑或同性傾向的人應有敏感與慈悲的態度,但必須明確指出同性戀傾向會導致墮入內在的倫理惡,「因此這傾向必須被視為客觀上的錯亂。」(”and thus the inclination itself must be seen as an objective disorder”,信理部《致天主教會全體主教有關同性戀者的牧民關顧書》,3號)。此教導根據聖經:「同性戀的行為顯示嚴重的腐敗」《天主教教理》繼續說:「聖傳常聲明『同性戀的行為是本質的錯亂』,是違反自然律的行為」(2357號)。

以所謂性傾向平等為由重新定義婚姻,不僅傷害社會,更剝奪了孩子同時擁有父親與母親的權利。無論這些孩子是否感受到愛,他們仍會在潛意識中覺得生命中缺了一塊。

捍衛婚姻的人必須明瞭這場同性戀議程的策略,不可被其強硬手段所嚇倒。我們必須勇敢、堅定地用愛傳講真理,無論是否受歡迎。

六、混合信仰的婚姻

雖然教會通常會寬免混合信仰的婚姻,但實際上這樣的婚姻並不被鼓勵。在談論神學問題之前,我們應先問:「當兩人對婚姻的本質持有根本不同的看法,婚姻如何維繫下去?」

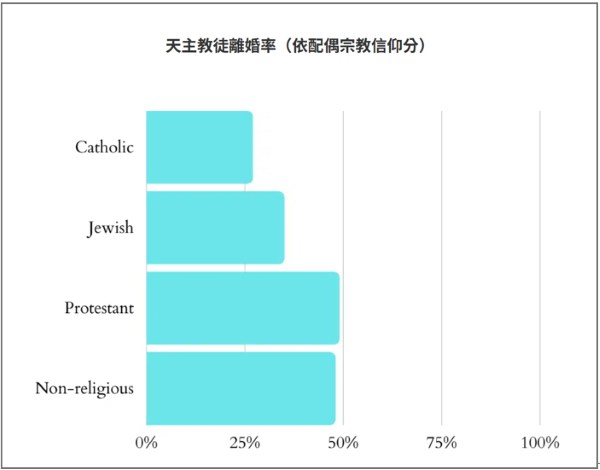

當夫妻雙方對婚姻是否不可拆散、是否對生育子女開放、如何以信仰撫養子女等基本問題持不同立場時,將會產生難以解決的衝突。根據美國喬治城大學應用研究中心的研究,混合婚姻的離婚率明顯較高。研究指出:天主教徒與天主教徒結婚的離婚率最低,與基督新教徒或與無宗教者結婚的離婚率分別為49%與48%;與猶太教徒結婚者為35%;而與天主教徒結婚者則為27%。

若能結合扎實的婚前準備課程,將能幫助人們充分認識混合信仰婚姻的風險,並鼓勵他們對婚姻的基本觀念進行深入對話。應鼓勵夫妻參與婚前合適性測驗,並針對結果進行討論。若神父認為新人準備不足,也可拒絕為其主持婚禮。

七、離婚

在過去,許多天主教國家的民法促成較高的離婚門檻甚至不可能離婚。

人們常常錯誤地認為,只要某件事在法律上是允許的,它就是道德的。人為制定的法律反映並灌輸了某些價值觀,而這些價值觀未必有利於健康的社會。無過失離婚的法律最早於1918年在俄國制定,然後開啟了一股席捲全球的破壞性風潮。近年來,為遏止高離婚率,美國一些州採用了「盟約婚姻」(譯者註:covenant marriage,是法律上更嚴格的婚姻制度,由雙方自願合意進入,強調婚姻的終身承諾與不可拆散。結婚和離婚前皆須參加婚前輔導,且離婚門檻高。目前美國三個州Arizona、Arkansas及Louisiana的法律允許配偶做此選擇。)這種婚姻比簡單的民事婚姻需要更高的承諾程度。

為什麼離婚率值得關注?研究顯示,離婚會給孩子帶來傷害,因為它剝奪了孩子在同一家庭中獲得父母雙方養育的支持。2021年,臨床社會工作師Amy Morin撰文指出:

「離婚可能增加兒童與青少年患有心理健康問題的風險。無論年齡、性別與文化如何,離婚父母的子女皆更易出現心理問題。有些兒童會出現短暫的適應障礙,但研究也發現,來自離婚家庭的孩子罹患憂鬱症與焦慮症的比例較高……他們也可能出現更多外顯的行為問題,如行為失控、違法或衝動行為,且更可能與同儕發生衝突……。父母離異的青少年更容易出現高風險行為,如酗酒、早期性行為等。在美國,離婚家庭的青少年比一般家庭的孩子更早接觸酒精,且使用酒精、大麻、香菸及毒品的比例也更高。」

顯然,離婚帶來的傷害不只是夫妻雙方。天主教徒不應害怕捍衛基督的法律,而應盡一切努力對抗那些違反自然律的不公正法律。

八、對父母權利的攻擊

婚姻的本質是導向生育與教育子女,但現代社會正使父母越來越難以完成這項使命。

《天主教教理》指出:「男女雙方是藉婚姻盟約結合為終身伴侶,此盟約以其本質指向夫妻的福祉,以及生育和教養子女。」(《天主教教理》,1601號)

然而,父母作為子女的首要教育者,卻在當今社會中遭遇重重阻礙。許多國家不允許父母選擇在家自學,更有不少地區強迫學校實施違反生命與家庭價值的性教育,剝奪了父母對教育內容的決定權。

許多公立學校的課程企圖改變孩子對婚姻的理解。我們應對此特別警惕,包括學校在未經父母知情或同意下,鼓勵甚至提供墮胎與阻孕方法。

若父母的權利得不到保障,婚姻將難以實現撫養良善子女的目標。

九、性教育

學校對兒童進行性教育,潛藏諸多危險。性教育應由家庭負責,並應遵從父母的道德觀。

Melvin Anchell博士對此曾明確指出其危害:

「從幼稚園到高中,學校的性教育課程持續貶抑人類性行為的親密、愛情與一夫一妻的本質。無論這些教育者是否有意為之,他們的性教育最終都會使學生對人類性行為的精神特質變得麻木不仁。」

此外,這些課程透過各種教學手段,瓦解學生對於羞恥、厭惡與道德的心理屏障,這些屏障原是天生的心靈防線,用以遏止低級的性衝動。

這些潛藏危機的課程架空了父母的權威,將教師與學校官員置於影響子女價值觀的關鍵地位,甚至可能改變孩子的世界觀,使他們拋棄道德與天主的法律。

此外,當夫妻雙方對學校性教育立場不一致時,將引發爭執,對孩子與婚姻都造成傷害。因此,夫妻雙方必須對子女的性教育內容與談論時機達成共識,並與子女坦誠溝通。

父母也必須密切關心學校的教育內容,閱讀學校發送的所有通知、與子女對話,甚至主動參與學校董事會。許多地區已有性教育的法律規範,父母不應覺得自己毫無發言權;總有方法可以對抗有害的性教育。

十、父母未積極參與子女教養

父母未積極參與,可能是身體上的缺席,情緒上的缺席,或精神上的缺席。

這種缺席可能是父母工作過多、不願花時間陪伴子女、從不參與主日彌撒、不祈禱、不與子女談論天主等。這些都會削弱婚姻關係,也會傷害孩子的道德與心理發展。

在這樣的情況下,良好的溝通非常重要。若配偶發現另一方疏遠子女,應該勇敢表達意見,坦誠地說出來。夫妻應共同尋求改善方法,也許需要改變某些生活模式、尋求婚姻諮詢、捨棄阻礙家庭時間的活動,或者開始家庭祈禱。這些行動都能鞏固家庭關係。

最重要的是,當配偶發現問題出現時,應及早處理,避免問題擴大至無法挽回的地步。

結語

對抗這些威脅傳統、聖事婚姻的最佳對策,就是扎實的婚前準備。如樞機主教Raymond Burke數年前所言,婚姻聖事正面臨「來自魔鬼的猛烈攻擊」。

婚前合適性測驗可幫助準備婚姻者認識彼此的優勢與弱點,並學習如何互補與扶持。

總結來說,婚姻中的夫妻與家庭應該一起祈禱;實踐信仰的天主教徒離婚率更低。婚姻若出現危機,應鼓勵參加婚姻輔導。如「重尋婚姻希望」(Retrouvaille)等計畫,為處於困難中的夫妻提供一線希望。奧思定學院所設計的課程,如「摯愛:在婚姻中尋找幸福」(Beloved – Finding Happiness in Marriage),也能幫助夫妻增進婚姻關係。

我們每個人都必須捍衛一男一女所組成的婚姻,因為穩固的婚姻是家庭的基礎,而家庭是社會的根基。

家庭值得被挽救,婚姻值得被捍衛。

|